- ロッキー山脈を貫け!

今回はアメリカコロラド州、ロッキー山脈にあったループ線をご紹介します。

アメリカでは鉄道建設は民間資本によるのが原則だったことは何度がご紹介しています。これはメリットデメリット両方あったのですが、有名な鉄道投資家を何人も輩出した効果もありました。日本では阪急の小林一三と東急の五島慶太の二人ぐらいしか思いつきませんが、アメリカには有名な鉄道投資家が各地に数えきれないほどたくさん生まれました。

|

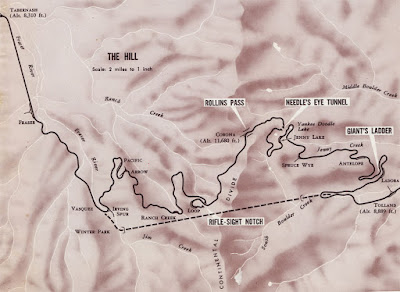

| 赤がデンバー・NW・パシフィック鉄道 青がデンバー&リオグランデ鉄道 点線はその他の鉄道 鉄道が乱立しているのはアメリカならではです。 |

時代は1890年ごろの話になります。

この時期、コロラドから西海岸のオークランドまで、既に大陸横断鉄道が完成していました。デンバー&リオグランデ鉄道の914mmゲージの路線がロッキー山脈を迂回してプエブロからマーシャル峠を越えるルートで開通しています。

モファット氏は一時期デンバー&リオグランデ鉄道の経営陣に名を連ねていましたが、社内紛争の結果1891年に辞任させられてしまいました。

さらにデンバー&リオグランデ鉄道は、1890年に途中のサライダから分岐してテネシー峠を越えてグランドジャンクションに至る二本目のロッキー越えルートを同じく狭軌で開通させています。こちらは、標準軌の列車も走れるように三線軌とされ、当時はこちらがメインルートになっていました。

鉄道建設に私財を投げ打って奮闘したモファット氏、何が彼をそこまで駆り立てたのかイマイチ分かりませんが、デンバー&リオグランデ鉄道には波々ならぬ対抗心があったようです。

彼はデンバー・ノースウェスト・パシフィック鉄道という会社を作り、「ロッキー山脈を迂回せずに貫け」

”Through the Rockies, not around them." を合言葉に、1902年ライバル会社のルートに距離の短さで対抗する新線の建設に取り掛かりました。

工事は順調というよりもむしろ突貫で進み、1904年には大陸分水嶺のローリンズ峠を越えてアロー駅まで開通します。

有名なライフルサイトノッチのループ線はこの時誕生しました。

モファット氏はもともと長大トンネルでこのローリンズ峠を越えようと目論んでいたのですが、20世紀初頭の技術では無理だったようです。

- 偉大な志は名前となって今も受け継がれる

さて、このライフルサイトノッチのループ線は全長37㎞の峠越えの途中にあり、最急勾配40‰、冬季は豪雪となる難所中の難所でした。一周1.6kmと当時としてはかなり大規模な輪を描いており、高低差はループ線部分だけで約80mでした。

|

| ライフルの照準に見えなくもないでしょうか |

ライフルサイトは文字通りライフル銃の照準のことで、ノッチは”細い道”です。ちょうどループ線部分のトンネルと橋の組み合わせがライフル銃の照準に見えることから名付けられました。

ついでですが、このローリンズ峠越え区間にある駅名やトンネルの名前はアメリカンジョークのような名前が付いていて見ていると面白いです。一見普通の名前に見えるアロー駅、コロナ駅、パシフィック駅なんかもひねりのきいたジョークが隠されてるのかもしれません 。

鉄道にとっては難所中の難所でしたが、雄大なロッキー山脈の中の景色の良い場所を通っており、たちまちアメリカ人に人気の鉄道名所となりました。

|

ところが、モファット氏が1911年に急死するとデンバー・ノースウェスト・パシフィック鉄道の経営は途端に傾き、1913年にあえなく倒産。西海岸どころかソルトレイクシティにもたどり着けずに工事は中止になってしまいました。

完成していたデンバー・ノースウェスト・パシフィック鉄道の路線はデンバー・ソルトレイク鉄道に吸収されますが、それ以降も何度も経営主体が変わっています。

ただ、ロッキー山脈を迂回せずに貫いた峠の路線はその距離の短さが絶対的優位に働き、既存のテネシー峠を越える路線との連絡線(ドットセル連絡線)が建設されて大陸横断のメインルートの地位を確立していきました。

1928年、 モファット氏の最初の構想どおりローリンズ峠を越える延長10km勾配8‰のトンネルが開通し、ライフルサイトノッチのループ線は新線に切り替えられて廃止されました。

26年間で使命を終えた比較的短命なループ線でした。新線の長大トンネルはモファットトンネルと名付けられています。西海岸までは届きませんでしたがロッキーを越えるモファット氏の志はトンネルの名前として今も残っています。

- 古き良きアメリカの魂

廃止されたループ線の方はローリンズ峠トレッスル(通称モファットロード)として遊歩道兼車道になって大部分が残されていますが、トンネルや橋が崩落している部分があります。ちょうどループ線の部分は木造の橋もトンネルもどちらも通行止めで現在は車では通れません。

|

| 現在のループ線の状況 雰囲気はよく残っていますがトンネルは埋められています |

このライフルサイトノッチのループ線はロッキー山脈に挑んだ点がアメリカン魂を刺激するのか、古くに廃止された割には全米の鉄道愛好家に愛されており、現地の写真が豊富に見つかります。

また、新線となったモファットトンネルにはロサンゼルスとシカゴを結ぶカルフォルニアゼファー号が毎日運転されています。カルフォルニアゼファー号はまる3日間かけて3000㎞を走る超長距離列車ですが、毎日運転されているのは結構すごいです。

西向きに乗った場合は2日目の午前中に、東向きに乗った場合は2日目の夕方にロッキー山脈越えのモファットトンネルを通ります。一部の区間だけでも乗れますので、デンバーから西向きに乗って途中で折り返してくることも可能です。

これも一度は乗ってみたい列車ですね。

次回はドイツのループ線をご紹介します。