- ピレネーの巡礼街道を行く国際ローカル線

今回はフランスとスペインの国境地帯ピレネー山脈の廃線ループ線をご紹介します。

|

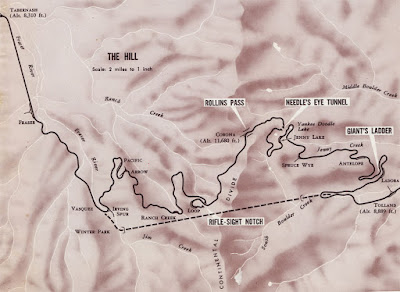

| ソンポール峠の路線図 現在ベドゥ―~カンフラン間33.2kmは列車が走っていません |

なお、2013年地中海線に標準軌の高速新線が開通し、フランスからTGVの直通列車の運転が始まりました。これを含めると仏西間の国際鉄道路線は現在5ヶ所となっています。

スペイン国内はイベリアンゲージと呼ばれる1668mmの広軌、フランス国内は標準軌です。鉄道創設期にフランスからの侵略を恐れたスペイン側がわざとフランスとは異なるゲージを採用したと伝えられています。スペインは大航海時代に覇権を築いた当時の列強の一画で、仏西間の国際鉄道は思ったよりもずっと早い1860年代から幹線として活躍していました。

- 国境を越える線路にあった決まり事

仏西間の国際鉄道はちょっと面白い運転形態を取っていました。フランスの列車は国境を越えたスペインの最初の駅まで運転して、乗客も荷物も全部降ろした後、空車回送でフランス最後の駅まで戻ります。スペインの列車も同様に、フランスの最初の駅まで行って回送で一駅戻っていました。

ですので、国境を越える部分はどこも広軌と標準軌の線路が別々に引かれた単線並列の形になっています。現在ではフリーゲージトレインを使った直通特急も走っています。

ところが、このソンポール峠だけは原則と異なり、スペイン国内のカンフラン駅で双方が折り返す形となっています。国境にある全長7800mのソンポールトンネルが標準軌規格で、スペインの広軌の車両が通れなかったためです。さすがにこの長大トンネルを両国の規格で1本ずつ掘るのは経済的に無駄が多く、三線軌条にするには軌間差が少なすぎたということなのでしょう。

ただし、ソンポールトンネルのフランス側に、ル・フォール・ジュダベルという信号場がありますが、信号場~国境間と国境~カンフラン駅間がぴったり同じ距離であることから見ると、原則通りお互いに国境を越えて一駅間だけ乗り入れる形態を検討していたのではないかと思います。

このル・フォール・ジュダベル信号場跡は現在は周囲に何もない不思議な空間ですが、カンフラン駅のような国際連絡駅を作る意図があったとすれば納得です。なお、この信号場は開通早々に休止されたようです。ひょっとすると当初から信号場としては機能していなかったのかもしれません。

このソンポール峠線は1907年のフランススペイン間の合意で建設が始まり、1912年には国境のソンポールトンネルも開通していました。ところが第一次世界大戦のゴタゴタに巻き込まれて、実際に列車の運行が始まるのは16年も後の1928年になってからでした。

もともとこのソンポール峠への通り道アスプ谷は、エル・カミーノと呼ばれるカトリック教徒の巡礼路で、古くから敬虔なクリスチャンが多数行き交う街道でした。日本のお遍路道のようなものでしょうか。→くわしくはこちら

わざわざこんな険しい谷に鉄道を敷設しなくても、というのはよそ者の考えなのでしょう。この峠を越えること自体に意味があったようです。

ソンポール峠線は、最急勾配43‰のハードな急勾配を克服するべく最初から電化路線として開業しました。ループ線はフランス側の最後の駅、ユルドス駅と谷の最奥部ル・フォール・ダルジュ信号場の間に作られています。

ループ線部分の大半が全長1792mのセイエルス・ループトンネルになっていて眺望は効きませんが、トンネルを抜けて断崖の上に出てきた時に谷を一望できました。トンネル内の勾配は34‰、曲線半径は270m~300m、標高差はループ線部分だけで70mとかなり大型のループ線で、急勾配であることを除けば国際路線にふさわしい立派な規格の路線でした。

- 悲劇は突然に

|

| ループ線から谷を一望できたようです こちらからお借りしました。(他にも貴重な写真多数あり) |

この日は貨物が多く、おまけに機関車の調子が良くなかったため、機関車に備え付けられていた砂撒き装置の砂も全部使いきっていました。

機関士と助手は止まってしまった機関車から下りて、線路の回りの砂を車輪の下にまいていました。

ところが、調子が良くなかったのは実は機関車ではなく変電所の方でした。機関車の出力が上がらなかったのは架線電圧降下を起こしていたためで、停車中に電圧がゼロになって停電してしまいます。

勾配の途中で立ち往生した貨物列車は徐々にブレーキ圧が抜けていき、ついに列車の自重で逆走し始めてしまいました。こうなると機関士たちにできることは何もありません。トウモロコシを満載した貨物列車は5km逆走して時速100㎞を越えるスピードでエスタンゲ鉄橋に激突し、大破してしまいました。

幸いけが人は出ませんでしたが、フランス国鉄SNCFは多額の費用がかかるからと早々に復旧を諦めてしまいます。ソンポール線のベドゥ~カンフラン間はあっさり廃止とされてしまいました。

災害で廃止になった鉄道路線は歴史上まで多数存在しています。岩泉線とか高千穂鉄道など近年の日本でもいくつか実例があります。

ところがこれは災害ではなく事故で、しかも鉄道事業者の責任事故です。それなのに早々に復旧を放棄してしまうのはちょっと不可解な感じもします。もとからいずれは廃止したいという意向だったのでしょうか。フランス国鉄は妙に割り切りがいい時があります。かろうじて残ったベドゥまでの区間も1985年には需要減少を理由に廃止になっています。

いずれにしてもカンフラン線のループ線は今のところ世界唯一の「事故で廃止になったループ線」です。あまり褒められた称号ではありません。

ところが、近年環境配慮の機運の高まりで事態が変化します。2008年に平行する国道が地すべりで片側通行になり、とんでもない大渋滞を起こしたことから鉄道輸送が再評価されることになりました。廃線区間の線路や橋梁などが比較的よく残っていたこともあり、2016年に修復工事を経てベドゥまで旅客運転が復活しました。ただし電化は復元されませんでした。現在は1日5往復のディーゼルカーが走っています。

ソンポール峠線の復活運動はかなり盛り上がっており、地元自治体の資金援助も受けて2020年までにカンフランまでの全線を復活させると鼻息が荒いです。ループ線が華麗に復活するか、ここ数年が勝負どころです。

- 山間の国境駅カンフラン

ついでですので、国境を越えたスペイン側の路線にも少し触れておきましょう。

|

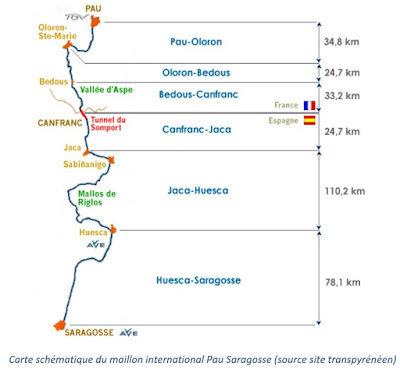

| 上がフランス側、下がスペイン側です |

配線図を見るとスペイン規格の線路がフランスからの列車を包むような形になっています。一応ここからスペイン側は現役で、ハカまで1日2往復ディーゼルカーが走っており、列車で訪れることが可能です。

またこのカンフラン・ハカ線には途中に大きなダブルヘアピンがあります。立体交差していないのでループ線ではありませんが、サンホアン陸橋という特大の陸橋で高度を稼ぐなかなかの鉄道名所です。

|

| ひなびた山間部の巨大な国際駅はインパクト絶大です 駅舎内部は現在鉄道博物館になっているそうです |

次回はオーストラリアのループ線をご紹介します。